Ver0710版からの主な変更箇所について記載しています。

主な新規機能を下記の表に示します。

1.解析機能について(MiCAM Ultima/MiCAM01/MiCAM02で共通) |

||

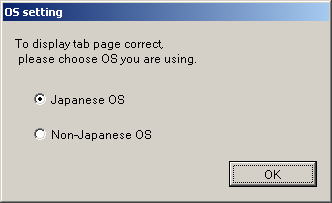

| (1-1) | 非日本語版OSでの不具合対応 | 今versionより初回起動時のみOSの区別の入力が必要になります。非日本語版OSでタブページのコントロールの位置の不具合等を修正します。 |

| (1-2) | [Acquisition]日付時刻情報の表示 | UltimaExp バージョン0711以降 および BV_Analyzer バージョン0802以降では、Acquisition終了時の日付&時刻を保存します。 ポップアップメニューの [Information] で、この日付時刻情報を表示します。 |

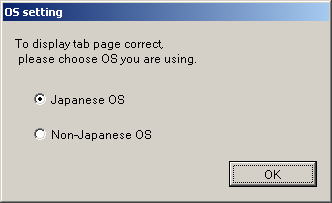

| (1-3) | [Substitude Back Image] 機能の追加 | 背景画像のみ他のデータの背景画像を使用して表示する機能です。 |

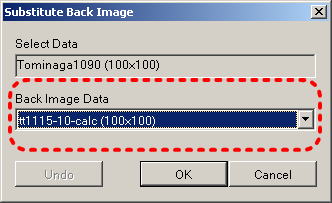

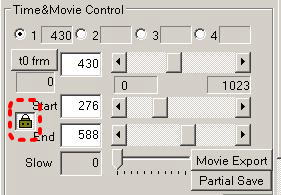

| (1-4) | 波形表示の[Start]&[End]フレームのロック機能 | データ中の必要範囲を[Start]&[End]フレームに設定しロックすると、範囲指定を解除した場合でも、この範囲に戻るようにする機能です。 |

| (1-5) | 波形の数値情報の表示位置変更 | 波形図の上部に表示していた数値情報(ピクセル座標、背景値、差分値( %値 )を、波形図の右横表示に変更。 |

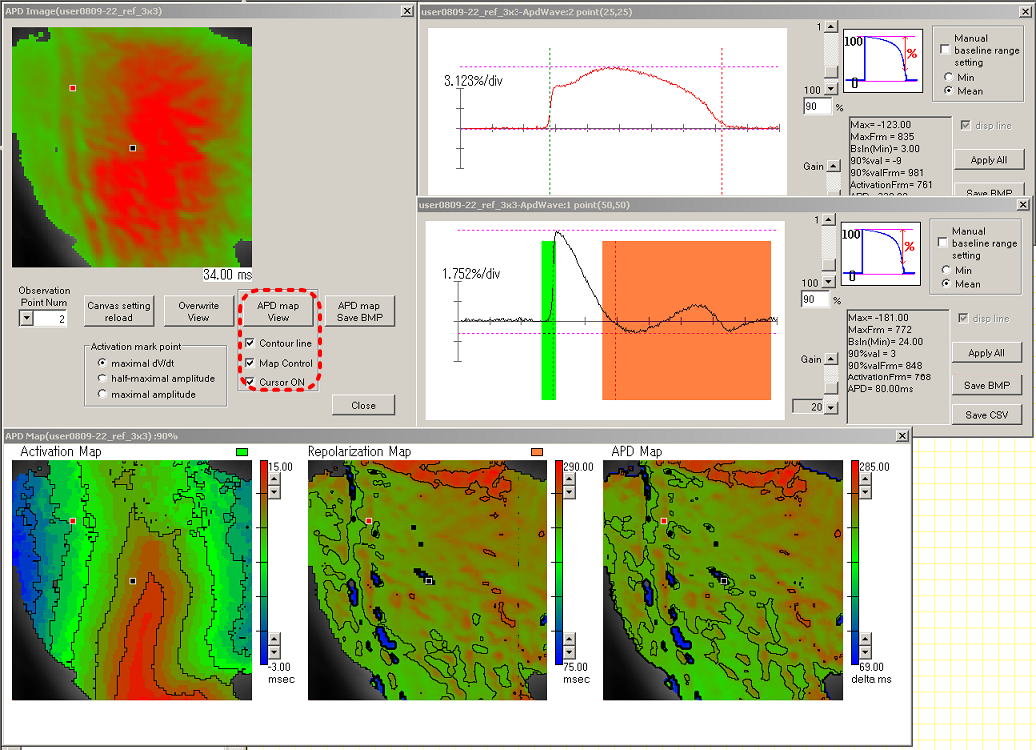

| (1-6) | [APD]解析機能に新たな機能を追加 | [Activation Map]・[Repolarization Map]・[APD Map] を同時に表示するよう改良しました。 |

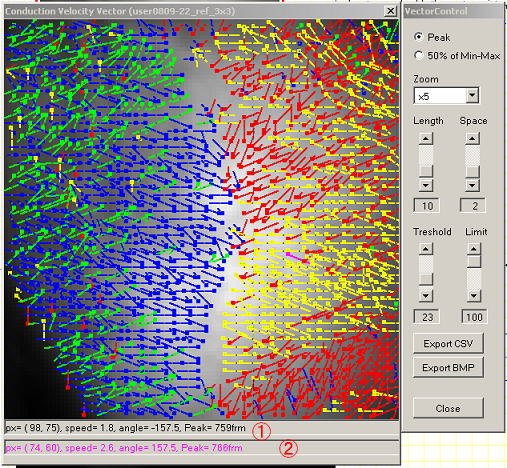

| (1-7) | [Conduction Velocity Vector]に機能を追加 | ピクセルごとの情報(座標点・速度・角度)が表示可能になりました。 |

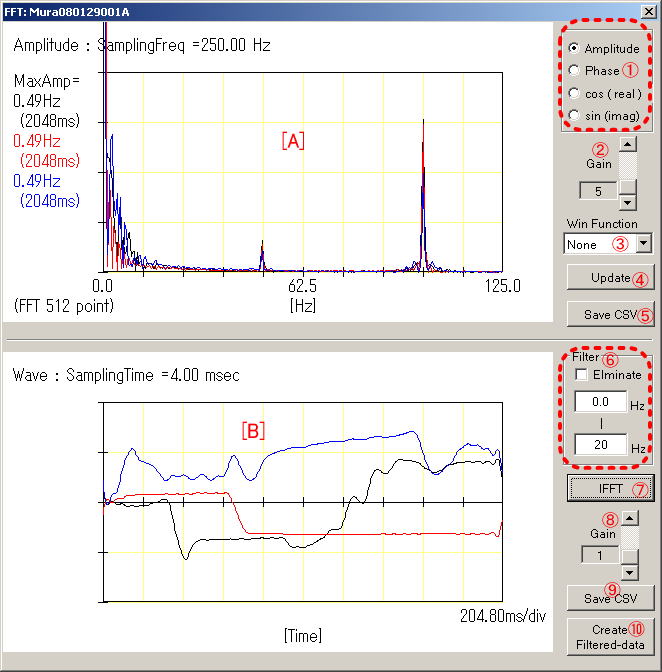

| (1-8) | FFT を用いた周波数解析機能を追加 | 表示中の波形データ(横軸:時間)にFFT(高速フーリエ変換)解析を行った結果(横軸:周波数)を表示します。 バンドパスフィルターまたは バンドブロックフィルターをかけたデータを作成することも可能です。 |

| (1-9) | その他 | 不具合点の修正 |

2.データ取得機能について(MiCAM02時のみ有効) |

||

| (2-1) |

[Acquisition]実行時の日付&時刻をデータ内部に格納。データ保存時に、ヘッダーファイル(.gsh)に出力します。 |

|

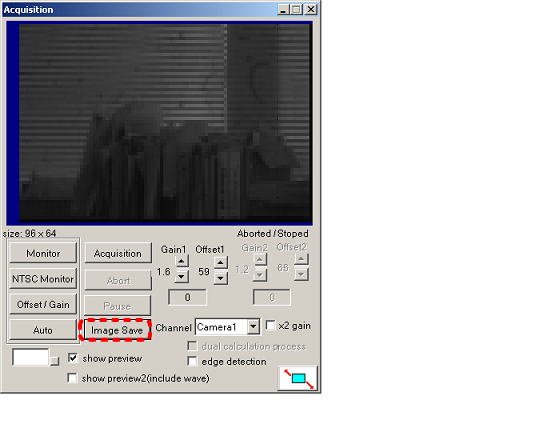

| (2-2) | [Image Save]機能の追加 | モニタ画像のみを.gsd型データとして保存します。背景の代用機能([substitute back Imgae])に使用可能になります。 |

●今バージョンから、初回起動時の一度のみ、OSの種別を選択するBoxが表示されます。お使いのWindowsのOSに合わせて、日本語OS/非日本語OSのどちらかを選択して[OK]ボタンを押してください。

●後から変更する場合には、メインメニューの[Utility]-[Non-Japanese OS]を実行してチェックのON/OFFを選択し、一度本ソフトを終了させます。次回起動時に変更が反映されます。

●非日本語版OSでは、タブページ上のコントロールの縦横比に不具合がありました。これを解消します。また一部特殊文字の文字化けを解消します。

●UltimaExp バージョン0711以降、および BV_Analyzer バージョン0802以降では、[Acquisition]した際に実行時の日時&時刻を取得し格納します。

●ポップアップメニューの[Information]またはツールボタン![]() を実行すると、下図のように取得日付時刻情報(Acquisition Date)を表示します。

を実行すると、下図のように取得日付時刻情報(Acquisition Date)を表示します。

●キャンバス上でデータを選択後、マウス右クリックによって表示されるポップアップメニューの[Substitute Back Image]を実行すると、背景画像のみキャンバス上の他のデータの背景画像を使用することが可能です。下図のBoxが表示されますので、[Back Image Data]欄にキャンバス上にある背景画像を借用したいデータ名を選択します。

(注意1)選択中データと背景用データのイメージサイズは同一でなければなりません。上記Box欄には、データ名横に画像サイズが表示されていますので、等しいことを確認してください。

(注意2)背景画像は、画像表示にのみ使用されます。波形表示の際に%値は、背景画像の明るさに対する差分値の割合を表示していますが、この表示には影響しません。

●この[Substitute Back Image]機能を使用した状態で、ポップアップメニュー中の[Send BV_Sub]メニューを実行すると、背景の代用機能は継承されます。

●通常表示に戻す場合 ポップアップメニューの[Substitute Back Image]を実行し、[Undo]ボタンを押します。

●[Control]タブページ上の![]() ボタンを押した状態にすると、その時点での[Start]&[End] フレームがロック状態になります。従来と同様に、波形図上でマウスを左から右にドラッグすると、表示するフレーム範囲を拡大変更可能です。マウスを右から左にドラッグすると、通常は全フレームの範囲の波形が表示されますが、ロック状態では、ロック時の[Start]-[End]

フレームの範囲に戻ります。

ボタンを押した状態にすると、その時点での[Start]&[End] フレームがロック状態になります。従来と同様に、波形図上でマウスを左から右にドラッグすると、表示するフレーム範囲を拡大変更可能です。マウスを右から左にドラッグすると、通常は全フレームの範囲の波形が表示されますが、ロック状態では、ロック時の[Start]-[End]

フレームの範囲に戻ります。

●通常の状態に戻す場合には、再度![]() ボタンを押してロックOFF状態にします。

ボタンを押してロックOFF状態にします。

●[Control]タブページの[show val]欄をチェックすると、波形が表示されている間、フレームの波形情報(pt=Pixel座標・bak=背景値・val=差分値(%)値)を表示します。

従来のバージョンではこの数値情報は波形図の上部に表示されていましたが、見やすさを考慮して下図のように波形図の右に表示するように変更しました。

![]()

●また、背景値=0の場合に、表示がおかしくなる不具合を修正しました。背景値=0の場合には、%値の表示は"-----%"となります。

●メインメニューの[Cardio]-[Display Window for APD]または、ツールバーの![]() ボタンで、下図のAPD解析用BOXが表示されます。

ボタンで、下図のAPD解析用BOXが表示されます。

[APD map View]ボタンを押すと、別Windowが開き、Activation Map/Repolarization Map/APD

Mapの3つのMapを同時に表示するようになりました。

●データの全pixelについて、以下の処理を行い3つのMAPを作成します。

(1)キャンバス上の設定フレームで閾値を超えていないピクセルについては、Activation・Repolarization・APD時間の算出は行いません。

(2)波形表示範囲中の最大値とBaselineを検出します。(最小値がBaselineとなります。)

(3)Activation Map: 波形の立ち上がり点を算出し、擬似カラーでマッピングします。

Activation mark(波形の立ち上がり点)は、以下の3つのモードから選択可能です。

[point of maximal dV/dt]

: 波形に1次微分をかけ、微分結果が最大値になる時点

[point of half-maximal

amplitude] : (最大値+Baseline)/2の値になる時点

[point of maximal amplitude]

: 波形の最大値を有する時点

処理対象ピクセル中で、最小ActivationTimeと最大ActivationTimeを求め、その範囲を256段階のカラーテーブルにマッピングして各Pixelを色表示します。

(4)Repolarization Map: 波形の再分極点を算出し、擬似カラーでマッピングします。

Repolarization mark (再分極点)

は、以下の値になる時点です。

(最大値-Baseline)*(1-β) + 最小値 β=1%-100%の間の数値

処理対象ピクセル中で、最小RepolarizationTimeと最大RepolarizationTimeを求め、その範囲を256段階のカラーテーブルにマッピングして各Pixelを色表示します。

(5)APD Map APD時間を算出し、擬似カラーでマッピングします。 APD = Repolarization mark - Activation mark です。

処理対象ピクセル中で、最小APD Timeと最大APD Timeを求め、その範囲を256段階のカラーテーブルにマッピングして各Pixelを色表示します。

●[Contour line]チェックBoxをONにすると、Map上に等高線表示をします。

[Map Control]チェックBoxをONにすると、[Wave:1]の波形上に、ActivationMapの時間レンジを緑色で表示します。RepolarizationMapの時間レンジをオレンジ色で表示します。

[Cursor On]チェックBoxをONにすると、波形の観測点カーソルを3つのMap上にも表示します。

●各Mapの色マッピングのゲインの変更

各Map図の右横カラーバーの上下[▲][▼]ボタンを押すと、マッピングする際の最大値および最小値を変更可能です。 表示時は、自動でActivation Time/Repolarization

Time/ APD Map/ それぞれの最大時間と最小時間を算出し、全範囲を256色カラーマップに割り当てます。[▲][▼]ボタンで、マップする時間範囲を変更可能ですが、最大時間以上、最小時間以下にすることはできません。使用する256色カラーは、キャンバス上でカラーバーに使用中のテーブルです。

[Wave:1]で、マップする範囲を、ActivationTimeは緑色、RepolarizationMapはオレンジ色で範囲表示します。[▲][▼]ボタンでの変更に連動します。変更した際に現われる緑色・オレンジ色の格子表示は、算出した最大時間-最小時間の範囲を示しています。

●[APD Map Save BMP]ボタンで、表示中の3つのマップをBMPファイル形式で保存します。

●表示するMapの画像サイズは、キャンバス上のデータの倍率と同一になります。表示サイズを変更する場合は、[Control]タブページの[Image Zoom]欄を変更し、[APD Image]Boxの[Canvas setting reload]ボタンを押してください。

●メインメニューの[Cardio]-[Display Window for Conduction Velocity Vector]または、ツールバーの![]() ボタンを押すと、下図のように伝導速度ベクトルの表示を行います。各ベクトルの詳細情報を表示する機能を追加しました。

ボタンを押すと、下図のように伝導速度ベクトルの表示を行います。各ベクトルの詳細情報を表示する機能を追加しました。

●①欄には、マウスカーソルがあるpixelについて、下記の情報を表示します。

●①欄には、マウスカーソルがあるpixelについて、下記の情報を表示します。

px= (x,y) :ピクセルのxy座標情報

speed = :伝導速度 (移動したフレーム数)

angle = : 伝導速度ベクトルの向き(角度)

Peak= :このピクセルが最大値をとるフレームNo.

マウスを移動するごとに①欄の表示は更新されます。

●②欄には、マウスクリックしたpixelについての情報を表示します。クリックされたベクトルは、画像上で紫色表示されます。表示情報は①欄と同様です。 マウスクリックするごとに②欄の情報は更新されます。

●キャンバス上でデータを選択後、マウス右クリックによって表示されるポップアップメニューの[Wave FFT](またはツールバーの![]() ボタン)を実行すると、キャンバスで表示中の波形データをFFT(高速フーリエ変換)した結果を表示するBoxが表れます。横軸は周波数です。FFT変換後のAmplitudeのグラフが表示されます。波形が複数ある場合、キャンバスで表示中の波形の色と対応しています。

ボタン)を実行すると、キャンバスで表示中の波形データをFFT(高速フーリエ変換)した結果を表示するBoxが表れます。横軸は周波数です。FFT変換後のAmplitudeのグラフが表示されます。波形が複数ある場合、キャンバスで表示中の波形の色と対応しています。

(注意1)FFTの特徴は、入力データの数が2のべき乗個でなければなりません。そのため、[Control]タブページの[Start]-[End]間で指定されているフレーム数内の最大の2のべき乗個までを入力し、変換します。

●[A]欄は、FFT後の周波数分布の状態を示します。横軸は[Hz]です。[A]欄のグラフの操作を以下に示します。

①表示モードは[Amplitude](振幅)/[Phase](位相)/[cos](実数部)/[sin](虚数部)をボタンで切替可能です。

②[Gain]バー [A]欄の表示ゲインを変更します。但し、[Phase]が表示されている場合は、ゲインは固定であり、このスクロールバーは禁止状態になります。

③[Win Function]Box 入力する時間軸の波形データに窓関数を使用する場合には、[None](使用しない)/[Hanning]/[Hamming]/[Blackman]から選択します。

★窓関数について

フーリエ変換処理の誤差をできるだけ少なく抑えるには、切り出した信号の最初の値と最後の値を等しくすることです。そのための有効な手段に窓関数があります。これは、切り出した信号の中心に向けて徐々に大きくなる関数で重みづけをするものです。一般に、ハニング窓・ブラックマン窓の特徴は、主な周波数成分から少し離れた周波数の小さな成分を検出するのに適し、ハミング窓は、周波数分解能が良いので近隣した2つの周波数成分を検出するのに適すると言われています。

④[Update]ボタン キャンバス上の波形データの設定に変更があった場合は、[Update]ボタンを押すと、変更が反映されFFT変換後データが再表示されます。

⑤[Save CSV]ボタン FFT後のフーリエ係数をCSVファイルに出力します。実数部・虚数部・振幅・位相を出力します。

◎[A]のグラフ中で、マウスを左から右へドラッグすると、ドラッグで選択された横軸([Hz])の範囲のみを拡大表示します。マウスドラッグを右から左方向に行うと、横軸[Hz]のスケールは初期状態に戻ります。

●[B]欄は、指定した周波数成分のみをとりだして逆FFT変換し、横軸を時間[Time]に戻した状態を表示します。[B]欄の操作を以下に示します。

⑥[Filter]部 取り出す周波数成分の範囲を[Hz]で入力します。[Eliminate]チェックBoxをONにすると、通常とは逆に入力した周波数範囲をブロックします。

⑦[IFFT]ボタン [Filter]部の設定が終了したら、この[IFFT]ボタンを押します。必要な周波数成分のみを逆FFT変換して、時間軸データに戻し[B]欄に表示します。

⑧[Gain]バー [B]欄の表示ゲインを変更します。

⑨[Save CSV]ボタン [B]欄に表示中のデータをCSVファイルに保存します。

◎[B]のグラフ中で、マウスを左から右へドラッグすると、ドラッグで選択された横軸([Time])の範囲のみを拡大表示します。マウスドラッグを右から左方向に行うと、横軸[Time]のスケールは初期状態に戻ります。

⑩[Create Filtered-data]ボタン このボタンを実行すると、このデータの全ピクセルに同様に上記とフィルター処理を行い、作成したデータをキャンバス上に追加します。キャンバス上の元データは、そのまま変更されません。

(注意2)[Create Filtered-data]ボタンを実行する際には、データの全フレーム数が2のべき乗であり、[Control]タブページの[Start]-[End]でフレームの全範囲が指定されているようにしてください。この条件に合わない場合は、注意メッセージが表示されます。

Ultima型データは、常にフレーム数が2のべき乗個になっています。MiCAM02型データなどで、フレームが2のべき乗でない場合には、ポップアップメニューの[Change

data size & time]で、フレーム数を2のべき乗個に変更することが可能です。

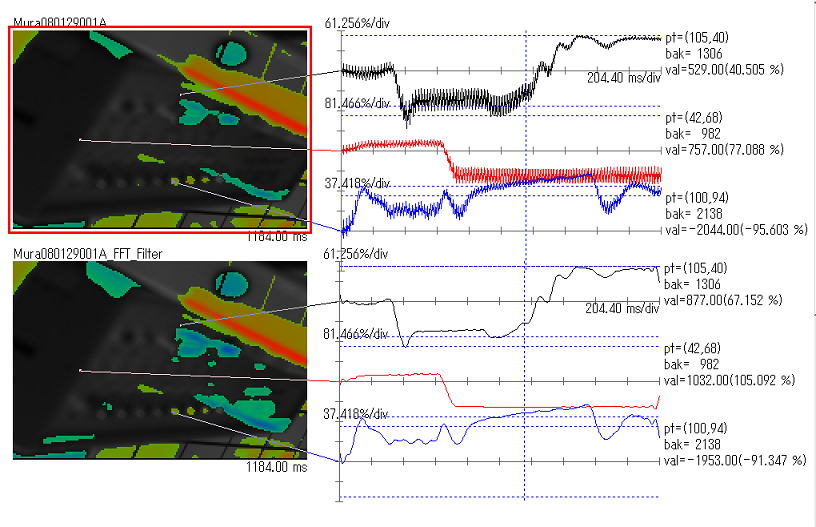

●下記にオリジナルデータと [Wave FFT]メニューを実行して0-20Hzの成分のみ取り出したデータの例を示します。

●不具合点の修正

・Version.0710について、[Vibration Remove]の[Preview]機能に不具合あり、修正。

・Ultima型データのアナログ波形の表示に不具合あり、修正。

・データリストのヘッダー項目がrmgファイル読込のたびに増えてしまう不具合修正。

・MiCAM01型データについて、ピクセル情報の表示に一部間違いあり、修正。

●[Acquisition]実行時に、実行時刻を内部データに格納します。データを保存するとヘッダーファイル(.gsh)ファイルに出力します。

(注意)正確には、Acquisitionの終了した時刻を格納します。[Average]回数が複数回指定されている場合は、最後の回が終了した時刻になります。

また[Page mode]欄で[Multi Page] が指定されている場合、複数のデータが取得されますが、Acquisition時刻は、同一になります。

●(1-2)に記述した通り、ポップアップメニューの[Information]で、データAcquisition時刻の確認が可能です。

●モニタの画像を背景画像のみのデータとしgsdデータ型ファイルに保存可能となりました。[Acquisition]Boxで、[Monitor]ボタンを押しモニタを開始し、[Stop]ボタンで止めます。[Image Save]ボタンを押します。[ファイル開く]Boxが表示されますので、[ファイルの種類]をbmpまたはgsdのどちらかを選択します。

bmpファイルを選択した場合は、表示されているモニタイメージをBMPファイルに保存します。gsdファイルを選択した場合は、表示されている画像を背景データとしてもち、5フレーム分の差分データのみを持つgsd型データ(gsd&gshファイル)を作成します。差分データはゼロクリアされています。

●上記のようにして保存したgsdデータ型ファイルは、[Substitute Back Image]機能で、背景のみ代用する場合に使用可能です。

●実験時に、撮影対象が実験上の制約から非常に暗い場合、[Acquisition]の際は暗いまま撮影します。別途環境を変えて、撮影対象の形状が明確にわかるように明るくしてモニタし[Image Save]機能で、背景データのみを保存します。その後[Substitute Back Image]機能を使用して、背景のみ重ね合わせることが可能になります。