BV_Analyzer Ver0710�ł̎�ȐV�K�lj��@�\

Ver0708�ł���̎�ȕύX�ӏ��ɂ��ċL�ڂ��Ă��܂��B

��ȐV�K�@�\�����L�̕\�Ɏ����܂��B

�P�D��͋@�\�ɂ��āiMiCAM Ultima/MiCAM01/MiCAM02�ŋ��ʁj

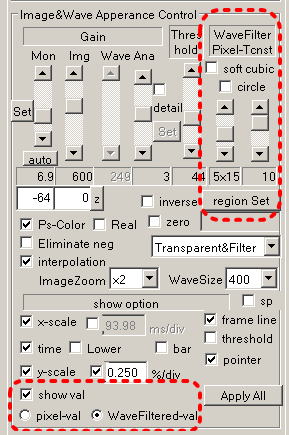

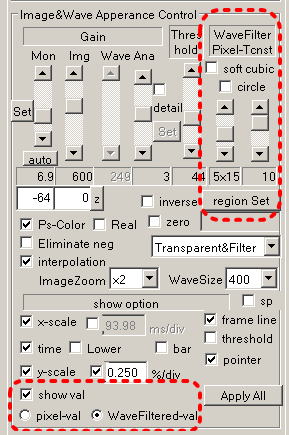

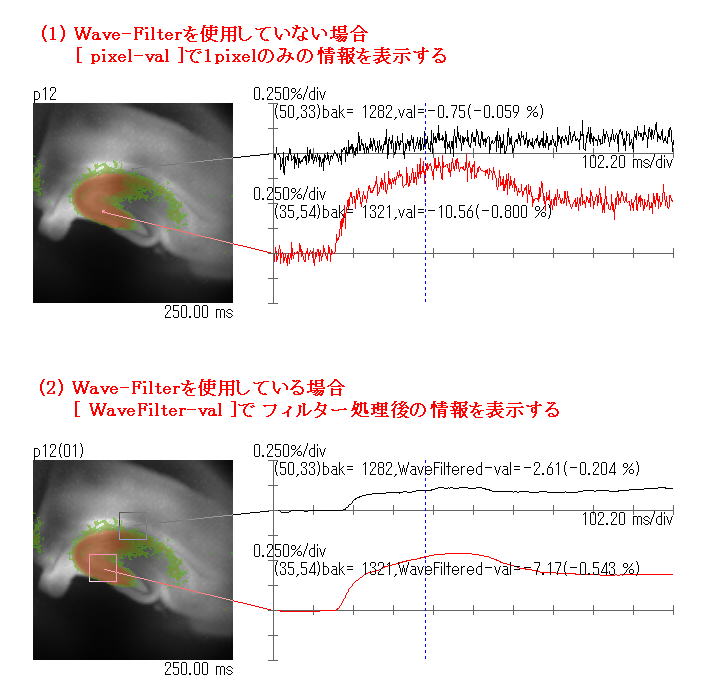

���L�����o�X��ɕ\�����̔g�`�́A[Control]�^�u�y�[�W��[Image&Wave Apperance Control]���ŁA�g�`�\���ɂ̂݃t�B���^�[�������{�����Ƃ��\�ł��BPixel-Filter�̐����o�[�̑���ŁA��ԃt�B���^�[����������ATcnst-Filter�̐����o�[�Ŏ��Ԏ��t�B���^�[�������邱�Ƃ��ł��܂��B�i�S�s�N�Z���Ɍv�Z�������s���킯�ł͂���܂���B�\�����g�`�̊T�ς݂̂ɍ�p���܂��B�j

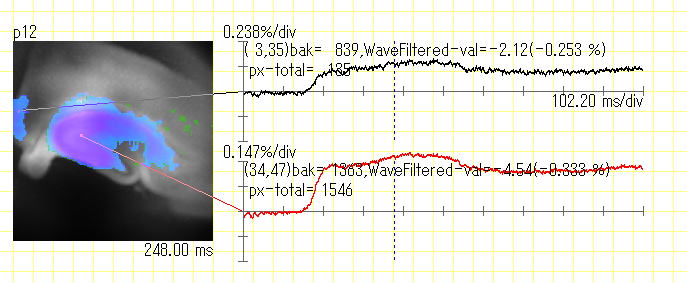

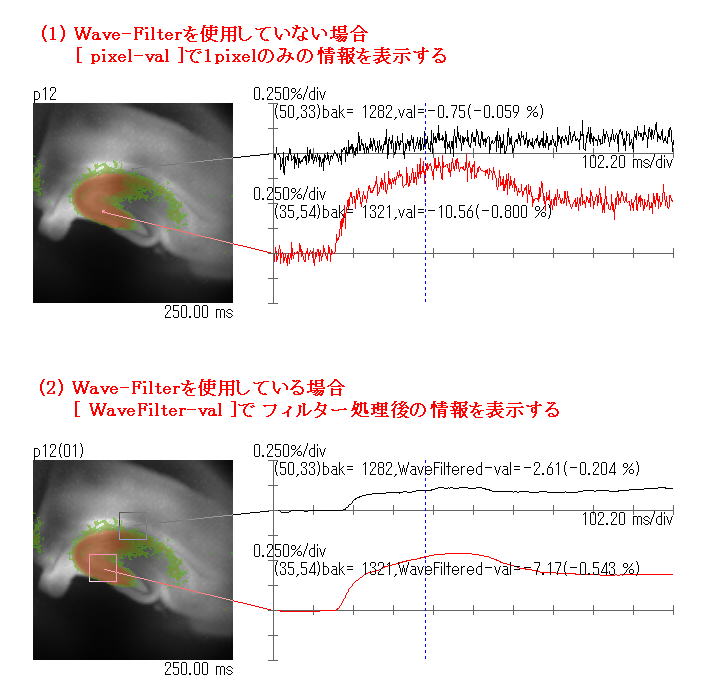

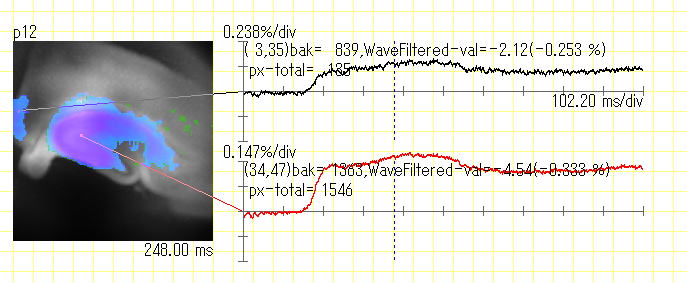

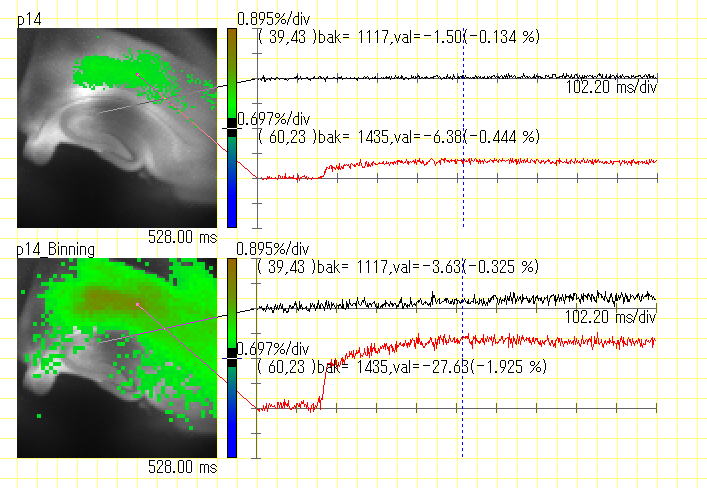

��[Control]�^�u�y�[�W��[show val]�����`�F�b�N����ƁA�g�`�̏㕔�ɁA�s�N�Z�����W�A�w�i�l�̒l�A�\�����̃t���[���ԍ��ɂ����鍷���l�̒l�i�g�`�l�ɑ��道�\���j���펞�\�����邱�Ƃ��\�ł��B���܂ł̃o�[�W�����ł́A���̏��́A�\�����W��1�s�N�Z���݂̂ɂ��Ă̏��ł������AWave-Filter���g�p�����ꍇ�ɂ́A�t�B���^�[������̒l��\���\�ɂȂ�܂����B

�����}�́i�P�j�̂悤�ɁAWave-Filter���g�p���Ă��Ȃ��ꍇ(Pixel-Filter = 1x1, Tcnst-Filter = 1)�ɂ́A[Pixel-val]�{�^����ON�ɂ��ĕ\�����������B[WaveFiltered-val]�{�^����ON�ɂ����ꍇ�ł��A[Pixel-val]��ON�ɂ����ꍇ�ƕ\������鐔�l�͓���ł��B

�����}�́i�Q�j�̂悤�ɁAWave-Filter���g�p���Ă���ꍇ�ɂ́A[ WaveFiltered-val]�{�^����ON�ɂ��ĕ\�����������B�t�B���^�[������̒l�ŕ\������邽�߁A�g�`�}�̉����������Ƃ̐������Ƃ�܂��B[Pixel-val]��ON�ɂ���ƁA�\�����W�Ppixel�݂̂̐��l�ƂȂ�܂��B

���L�����o�X��Ńf�[�^��I����A�}�E�X�E�N���b�N�ɂ���ĕ\�������|�b�v�A�b�v���j���[��[Wave csv export]�ŁA�\�����̔g�`�f�[�^��CSV�`���t�@�C���ɕۑ����邱�Ƃ��\�ł��B���̋@�\���A���[�U�̗l�X�ȗv���ɑΉ��\�ɂ��邽�߁A�I�v�V�����I������ɉ��ǂ��܂����B

��[Wave csv export]���j���[�����s����ƁA���L�̂悤��BOX���\������܂��B���̒��ŕK�v�ȍ��ڂɃ`�F�b�N�}�[�N�����Ă��������B���f�[�^�̍����l��D(x,y,t)�Ƃ������A�t�@�C���ɏo�͂���l�ւ̌v�Z���������ɕ\������܂��B���}�̗�ł́A���f�[�^�̍����l�Ɍ��݃L�����o�X�Ŏg�p����Wave-Filter�������{���A�����D'(x,y,t)�Ƃ��āA�A�x���[�W���O�Ŋ���A�����̕����]���A����ɔw�i�l�ɑ��道�l�Ƃ��܂��B���̌��ʁA�L�����o�X��ŕ\�����̔g�`�Ɠ���̂��̂��A�ۑ��t�@�C������č\�z�\�ɂȂ�܂��B

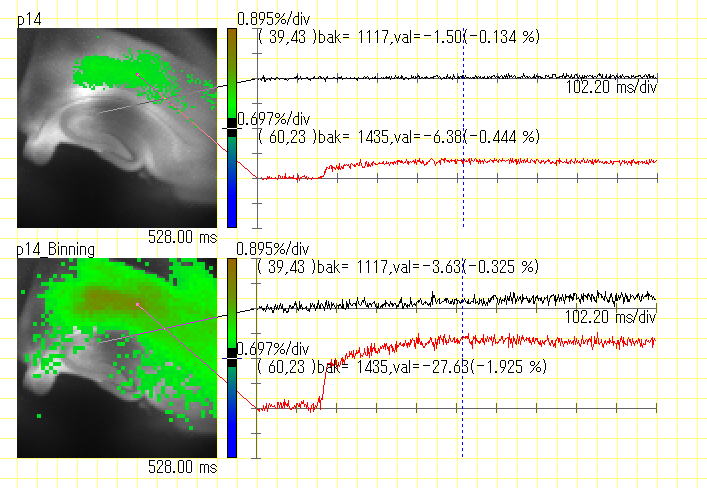

���L�����o�X��Ńf�[�^��I����A�}�E�X�E�N���b�N�ɂ���ĕ\�������|�b�v�A�b�v���j���[��[ Binning 2x2 pixels ]�����s����ƁA�����f�[�^��2x2pixel���Ƃɉ��Z�����V�����f�[�^���L�����o�X��ɍ쐬����܂��B(

�܂��́A�c�[���o�[�� �{�^���Ŏ��s�j

�{�^���Ŏ��s�j

�i���Ӂj

�@�f�[�^�T�C�Y�̕ύX�͍s���܂���B

�A�w�i�f�[�^�́A���f�[�^�Ɠ���ł��B

�B�����f�[�^�́A���f�[�^�̍�����2x2pixel���Ƃɉ��Z���s���A2x2pixel���Ƃɓ���̒l�ɂȂ�܂��B

�C�A���A�g�`�\���̍ۂ́��\���́A�w�i�f�[�^�ɑ��道�l�ɂȂ�܂��̂ŁA2x2pixel���ł��قȂ�ꍇ�������܂��B

�D�O���M���f�[�^�́A���f�[�^�Ɠ���ł��B

��Binning�̗�i��F���f�[�^ ���FBinning��f�[�^�j

��Binning�����̌v�Z��

�����f�[�^�̍����f�[�^

| 0 |

-6 |

-3 |

-4 |

-2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 2 |

0 |

-9 |

-4 |

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| -1 |

-7 |

-6 |

-1 |

-3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| -4 |

-1 |

-3 |

-1 |

-10 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| -5 |

-5 |

1 |

0 |

-4 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| -6 |

-1 |

5 |

- |

-11 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| -1 |

-2 |

2 |

-2 |

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| -5 |

-6 |

-5 |

-2 |

-5 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 1 |

-8 |

-1 |

3 |

-5 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| -5 |

0 |

-9 |

-9 |

-5 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 1 |

-4 |

-1 |

0 |

-1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| -3 |

-3 |

-12 |

0 |

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 1 |

-2 |

1 |

0 |

-4 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| -10 |

5 |

1 |

-8 |

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 2 |

-1 |

-3 |

2 |

-1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| -1 |

-4 |

2 |

4 |

-4 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

��Binning��f�[�^�̍����f�[�^

| -4 |

-4 |

-20 |

-20 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| -4 |

-4 |

-20 |

-20 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| -13 |

-13 |

-11 |

-11 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| -13 |

-13 |

-11 |

-11 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| -17 |

-17 |

6 |

6 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| -17 |

-17 |

6 |

6 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| -14 |

-14 |

-7 |

-7 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| -14 |

-14 |

-7 |

-7 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| -12 |

-12 |

-16 |

-16 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| -12 |

-12 |

-16 |

-16 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| -9 |

-9 |

-13 |

-13 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| -9 |

-9 |

-13 |

-13 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| -6 |

-6 |

-6 |

-6 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| -6 |

-6 |

-6 |

-6 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| -4 |

-4 |

5 |

5 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| -4 |

-4 |

5 |

5 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

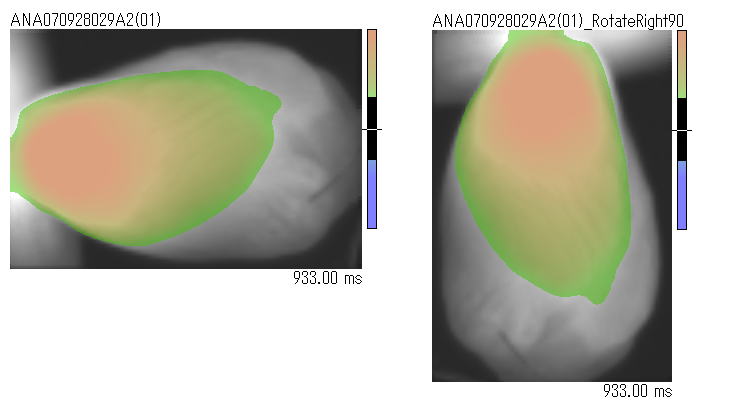

���L�����o�X��Ńf�[�^��I����A�}�E�X�E�N���b�N�ɂ���ĕ\�������|�b�v�A�b�v���j���[��[ Rotate ]�����s����ƁA�E�܂��͍���90�x��]�����V�����f�[�^���L�����o�X��ɍ쐬����܂��B(

�܂��́A�c�[���o�[�� �{�^���Ŏ��s�j

�{�^���Ŏ��s�j

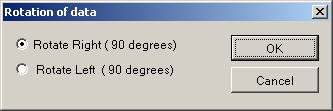

�� [Rotation of data]���j���[�����s����ƁA���}��BOX���\������܂��B�E90�x��]/��90�x��]�̂ǂ��炩��I�����A[OK]�{�^���������܂��B

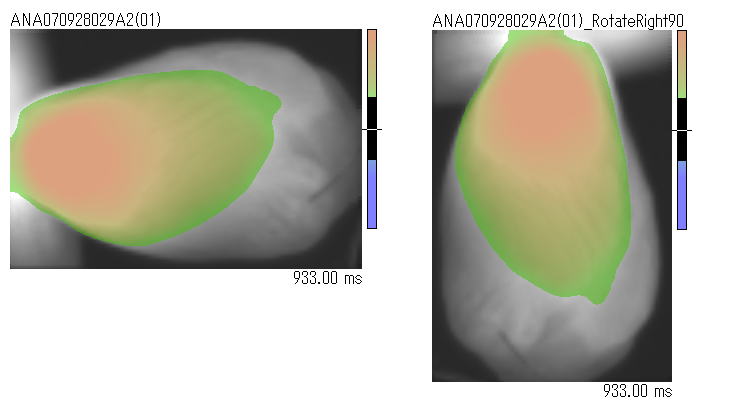

��[Rotation of data]�̗�

���|�b�v�A�b�v���j���[��[Reversing of data]�@�i�f�[�^�̔��]�@�\�j�@����� [Delete Frames]�@(�w�肵���t���[���̍����f�[�^�����̑O��̍����l�����Ԃ����f�[�^�ɏ���������@�\�j�ɂ��āA���܂ł�version�ł͑I���f�[�^�ɏ㏑���Ă��܂������A�L�����o�X�ɐV�����f�[�^���쐬��������ɉ��ǂ��܂����B

��Ultima�`���f�[�^(.rsh / .rsd / .rsm �̃Z�b�g�f�[�^�j��p�̋@�\�ł��BUltima�`���f�[�^�ȊO�̃f�[�^�ł́A���j���[���ڂ��֎~��ԂɂȂ�܂��B

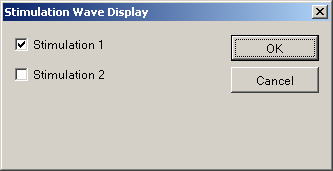

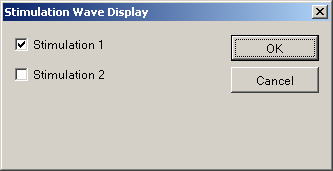

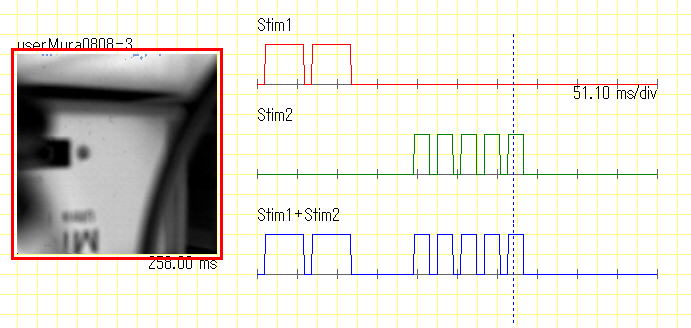

���L�����o�X���Ultima�f�[�^��I����A�}�E�X�E�N���b�N�ɂ���ĕ\�������|�b�v�A�b�v���j���[��[ stim Data Wave Display

( for Ultima) ]�����s���܂��B���}��BOX���\������܂��B�\���������`�����l���Ƀ`�F�b�N���Ă��������BUltima�`���f�[�^���A�����Ɏ���Stimulation�f�[�^�̔g�`���L�����o�X��ɕ\�����܂��B[Stimulation

1] [Stimulation 2]�����Ƀ`�F�b�N����ƁA�P�ƂQ�����킹����Ԃŕ\�����܂��B

���ʏ�̔g�`�Ɠ��l�ɃL�����o�X����}�E�X�h���b�O����ɂ��ړ�������A�\������t���[���͈͂�ύX������\�ł����A�g�`�̍����͌Œ�ł���A[Gain]�̑���͂���܂���B

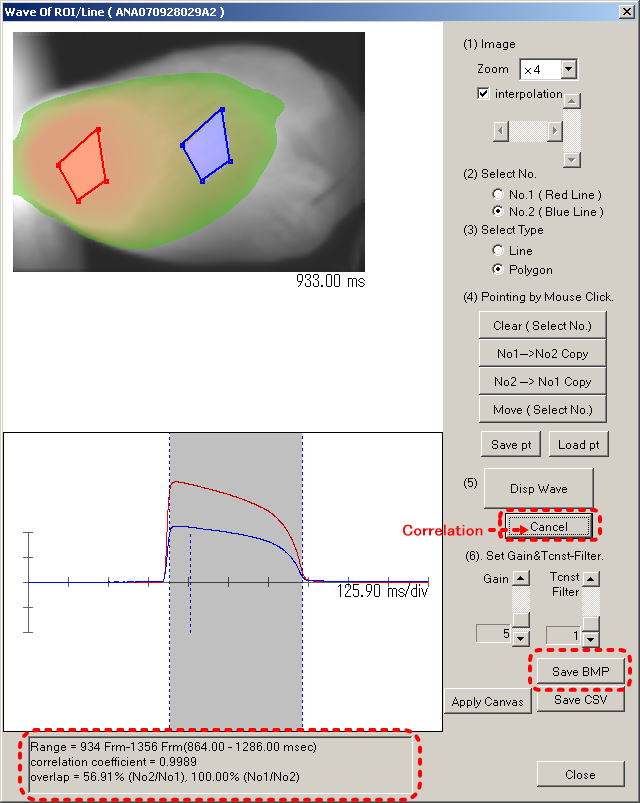

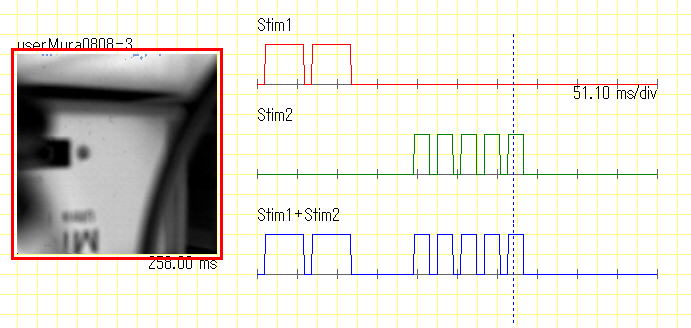

�����C�����j���[��[Analyze]-[Display Window for wave of ROI/Line](�܂��́A�c�[���o�[�� �{�^��)�ŁA�ȉ��̂悤��BOX���\������A�C�ӂ̐���܂��͗̈�̕��ϔg�`��\�����邱�Ƃ��\�ł��B�Q�̔g�`��\�������ۂɁA����2�g�`�̑��W���E�d�Ȃ�x������@�\��lj����܂����B

�{�^��)�ŁA�ȉ��̂悤��BOX���\������A�C�ӂ̐���܂��͗̈�̕��ϔg�`��\�����邱�Ƃ��\�ł��B�Q�̔g�`��\�������ۂɁA����2�g�`�̑��W���E�d�Ȃ�x������@�\��lj����܂����B

��2�̗̈�̔g�`��\����A[Disp Wave]�{�^���̉��ɂ���[Correlation]�{�^���������܂��B�����ƁA�{�^����[Cancel]�ɕ\�����ς�܂��B�g�`��ɁA�̈�������O���[�̕����\�������̂ŁA�O���[�̈�̐_�����}�E�X�h���b�O�œK���Ȉʒu�ɂ��܂��B���̃O���[�̈�͈̔͂̑��W��(Correlation

Coefficient)�E�d���x(overlap)�������ɗ��ɕ\������܂��B[Cancel]�{�^���������ƁA�O���[�̈�͂Ȃ��Ȃ�A�ʏ�\���ɖ߂�܂��B

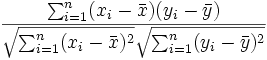

�����W���́A�s�A�\���̐ϗ����W���iPearson product-moment correlation coefficient�j�ł���A���L�̎����g�p���Ă��܂��B

��[Save BMP]�{�^���������ƁA�摜���g�`�����W�����d���x��BMP�t�@�C���ɕۑ��\�ł��B

��[Control]�^�u�y�[�W��[Region Set]�@�\�ŁA�摜��ŁA臒l���ăJ���[�\������Ă���P�̈�(�A�������s�N�Z���̏W����)��pixel�̕��ϒl��g�`�}�ɕ\�����邱�Ƃ��\�ł��B�܂�[Wave

of ROI/Line]�̋@�\�ō쐬�����̈�̕��ϔg�`���L�����o�X�ɕ\�����邱�Ƃ��\�ł��B

��[Region Set]/[ROI]���̔g�`���A[Control]�^�u�y�[�W��[Show val]���`�F�b�N���A[WaveFiltered-val]��I������A�w��̈�̕��ς̍����l�̏���\���\�ł��B

�܂��A���̎��ɁA�w��̈�̑S�s�N�Z�������\������悤�ɂȂ�܂����B

�����܂ł�version�ł́A[Wave csv export]�@�\�́A[Region Set]/[ROI]���̔g�`�ɑΉ����Ă��܂���ł������A��version���t�@�C���ۑ����\�ɂȂ�܂����B

�ۑ������t�@�C������A�L�����o�X��Ɠ���̔g�`�}���č\�z�\�ɂȂ�܂����B�S�s�N�Z�������o�͂���܂��B

���|�b�v�A�b�v���j���[��[Region/ROI points csv export]���j���[��lj����܂����B���̃��j���[�����s����ƁA�w��̈�Ɋ܂܂��S�s�N�Z���̂������W��CSV�`���t�@�C���ɕۑ��\�ł��B

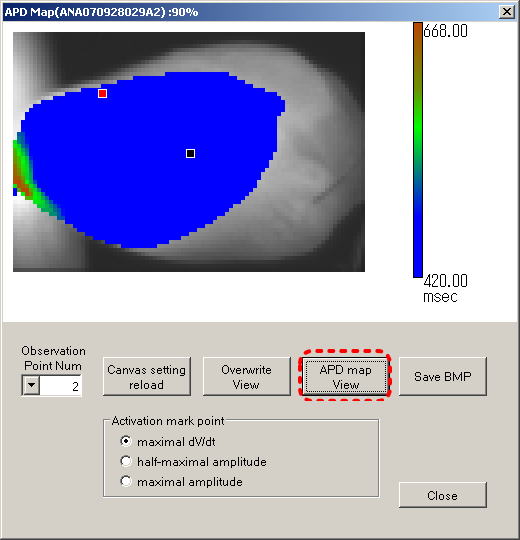

���L�����o�X��Ńf�[�^��I�����A���C�����j���[��[Cardio]-[Display Window for APD]�����s���܂��B

�����̃��j���[�����s����O�ɁA�ȉ��̂��Ƃɒ��ӂ��Ă��������B

(1) [Caluculation]�^�u��[Drift

Remove]���ŁA��������Ă��������B

(2)

[Control]�^�u��[Wave-Filter]����������ԂŎ��s����ƁA���Ɏ��Ԃ�������ꍇ������̂ŁA

�@�@[Caluculation]�^�u��[Spatial

Filter] [HPF/LPF]���ŁA�m�C�Y�������ł���悤�Ƀf�[�^�ɏ\����

�@�@�t�B���^�[���������������B

(3)

�L�����o�X��̃f�[�^�̍����\������Ă���s�N�Z����APD��͂̑ΏۂɂȂ�܂��B

�@�@臒l��t���[��No���œK�ȏ�Ԃɐݒ肵�Ă��������B

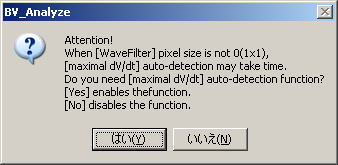

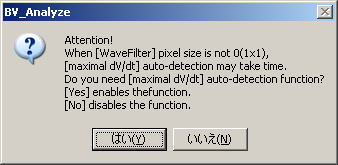

��[Display Window for APD]���j���[�����s���ƁA���}��Box���\����������������s�����ǂ�����₢���킹�Ă��܂��B

�@�ʏ��[YES]�ɂ��Ă��������B�@[NO]��I������ƁAActivation mark �� [point of Maximal dV/dt]�́A�I��s�ƂȂ�܂��B

�@���������Ɏ��Ԃ�v���邱�Ƃ����邽�߁A�s�v�ȏꍇ�́A[No]�Ői��ł��������B

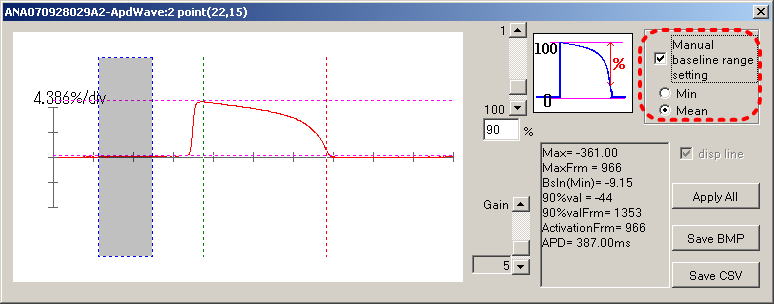

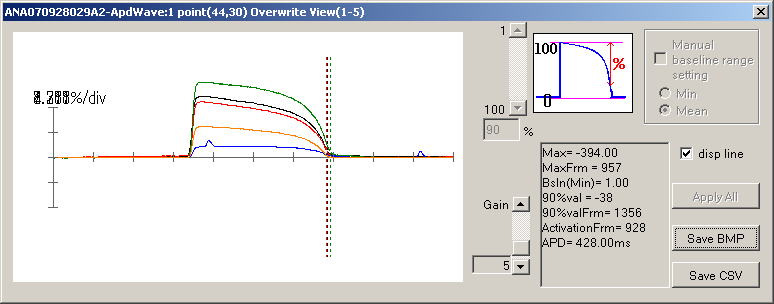

�����L�̂悤��[APD

Image]Box���\������܂��B�摜��̓_���A�f�t�H���g�łQ�\�������g�`�}�̊ϑ��_�ɂȂ�܂��B

�@�@[Observation Poin

Num]�R���{Box��I������ƁA�\���g�`�́A1�`�ő�T�܂łɕύX�\�ł��B

�@�@�摜��̊ϑ��_���}�E�X�h���b�O����ƁA���킹�đΉ�����g�`���\������܂��B

���L�����o�X��ŁA�g�`�̕\���͈͂�ύX������A[Control]�^�u��̐ݒ��ύX�������ꍇ�ɂ́A����f�����邽�߂ɁA[Control Update]�{�^���������Ă��������B

�������Ŋe�g�`�}���ƂɁA�ȉ��̗���ɉ����āAAPD���Ԃ��Z�o���܂��B

�@�@�i�P�j�g�`�\���͈͒����ő�l��Baseline�����o���܂��B�i�ŏ��l��Baseline�ƂȂ�܂��B�j

�@�@�@�@�@�摜��Ŏ��F�̉��_��������ɑ������܂��B�iBV_Analyzer�ł́A���ۂ̑���l�́A�����̕������t�j

�@�@�i�Q�jActivation mark �i�g�`�̗����オ��_�j���Z�o���܂��B�c�̗Γ_���ŕ\������܂��B

�@�@�@�@�@Activation mark�@�́A�ȉ���3�̃��[�h����I���\�ł��B

�@�@�@�@�@�@[point of maximal dV/dt] �F�@�g�`��1�������������A�������ʂ��ő�l�ɂȂ鎞�_

�@�@�@�@�@�@[point of half-maximal amplitude]�@�F�@�i�ő�l�{Baseline�j/2�̒l�ɂȂ鎞�_

�@�@�@�@�@�@[point of maximal amplitude] �F�@�g�`�̍ő�l��L���鎞�_

�@�@�i�R�jRepolarization mark(�ĕ��ɓ_)���Z�o���܂��B�c�̐ԓ_���ŕ\������܂��B

�@�@�@�@�@Repolarization mark �́A�ȉ��̒l�ɂȂ鎞�_�ł��B

�@�@�@ �@�@�i�ő�l-Baseline�j*(1-��) + �ŏ��l

�@�@�i�S�jAPD ���Ԃ����߂�B�@APD = Repolarization mark - Activation mark

�@�@�i�T�j�L�����o�X��̐ݒ��臒l���Ă��Ȃ��s�N�Z���ɂ��ẮAAPD���Ԃ̎Z�o�͍s���܂���B

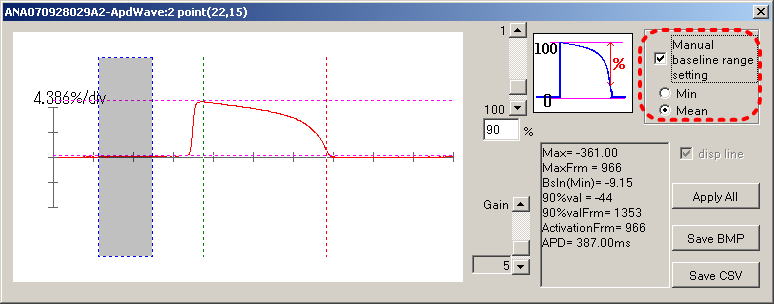

��Baseline�̌��o�ɂ́A�͈͎w����s�����Ƃ��\�ł��B[Manual baseline range setting]�`�F�b�NBox��ON�ɂ��܂��B

�O���[�\���̗̈悪�\������܂��B���̗��[��2�{�̐_�����}�E�X�h���b�O���邱�Ƃɂ��A�͈͂��w�肵�܂��B���͈͓̔��̒l�̍ŏ��l���Ƃ邩���ϒl���Ƃ邩�ŁA[Min]/[Mean]��I�����܂��B�����̐ݒ�𑼂̔g�`Box�ɔ��f������ɂ́A[Apply

All]�{�^���������܂��B�@

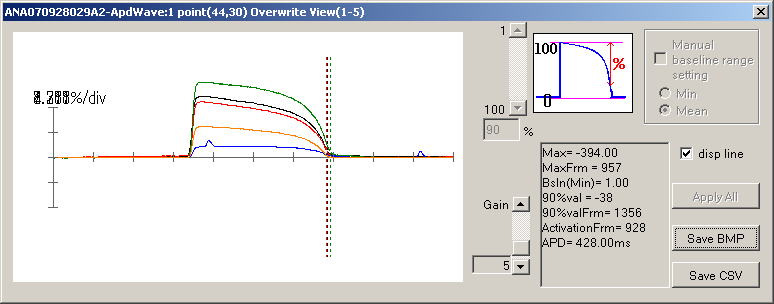

���g�`�̏d�ˍ��킹�\���@[APD Image]BOX����[Overwrite View]�{�^���������ƁA�ϑ��_�P�̔g�`Box�ɕ\�����̔g�`���d�ˍ��킹�ĕ\�����܂��B[Overwrite

Cancel]�{�^���i[Overwrite View]�{�^����j�ŁA�ʏ�̂P�g�`�̕\���ɖ߂�܂��B���}�͔g�`�}��5�\�����A[overwrite]������ł��B

���e�g�`�}�́A�eBOX����[Save BMP]�{�^���Ŕg�`�}��APD�Z�o���l��BMP�ۑ��\�ł��B

�@�܂��A[Save CSV]�{�^���Ŕg�`�f�[�^�̒l��CSV�`���t�@�C���ۑ��\�ł��B

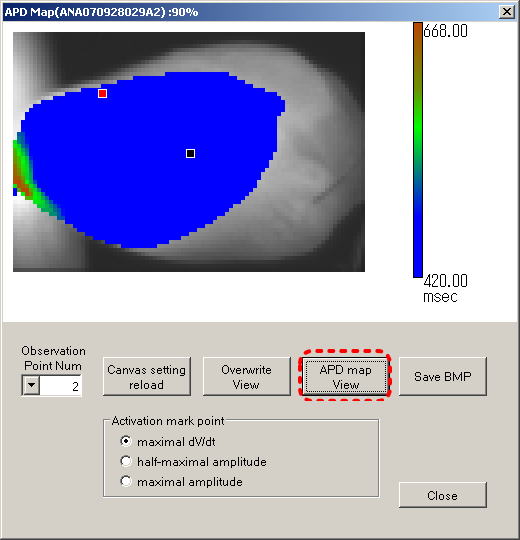

��APD�}�b�v�}�@[APD map View]�{�^���������ƁA�e�s�N�Z����APD���Ԃ��Z�o���A���Ԃ̒�����F�ŕ\�����܂��B

�J���[�e�[�u���́A�L�����o�X�Ɏw�肵�Ă���J���[�e�[�u�����g�p���܂��B�L�����o�X���臒l���Ă���s�N�Z���̂`�o�c���Ԃ��Z�o���A�ŒZ���ԂƍŒ����Ԃ�256�i�K�̃J���[�e�[�u���Ɋ��蓖�Ă܂��B[Activation

marks]�̑I����ύX�����ꍇ�ɂ́A�ēx[APD map View]�{�^���������Ă��������B[Save BMP]�{�^���ŁA�}��BMP�t�@�C���ۑ��\�ł��B

�����C�����j���[�̍\���Ɉꕔ�ύX����B[View]���ڂ̉�͗p�@�\��[Analye]���ڂɈړ��B�S�����������͗p��[Cardio]���ڒlj��B

���s��_�̏C��

�E[Calculation]�^�u�y�[�W��[Average]�^[Referrence]�@�\�ŁAnum=0�̎��̓G���[���b�Z�[�W���o�́B

�E[Calculation]�^�u�y�[�W��[Average]�^[Referrence]�@�\�ŁA�ŏI�t���[�����������Ȃ��s��C���B

�Ey����%/div�l�̎w��̍ۂɁA�A�{�[�g����o�O���C���B�[������Z�������B

�E�^�u�y�[�W�̂ݎw��̃t�H���g�������ł��Ȃ�MS�̕s�����BMS�̃j���[�X�Ɋ�Â��ďC���B�A���܂��p���WinOS�ł͏c���䂪�����Ȃ�s����薢�����B

�Q�D�f�[�^�擾�@�\�ɂ��āiMiCAM02���̂ݗL���j

��avaerging���P�ȏ�̎��ɁA��U��~�̂��߂�[Pause]�{�^����lj����܂����B�i�Oversion�܂�[Pause]�{�^����[Stim-NoStim]���[�h���̂ݎg�p�\�ł����B�j

��[Acquisition]BOX����[Pause]�{�^���������ƁAacquisition�̌�[Restart]�{�^���������܂ŁA����[Acquisition]���J�n���܂���B[Restart]�{�^�����������ƁA�w�肳�ꂽInterval���ԕ��҂��Ă���AAcquisition���s���܂��B

����������ꂽ�Ƃ��A���W���͈ȉ��̂悤�ɋ��߂���B

����������ꂽ�Ƃ��A���W���͈ȉ��̂悤�ɋ��߂���B

,

,

�͂��ꂼ��f�[�^

�͂��ꂼ��f�[�^