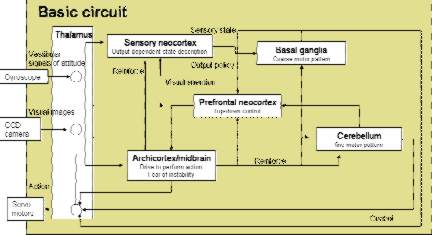

図1 大脳皮質の相互作用モデル

図1 大脳皮質の相互作用モデルホンダ・リサーチ・インスティチュート・ジャパン

Chief

Researcher 辻野広司 tsujino@jp.honda-ri.com

人工知能研究の目的はコンピュータ等を用い人間のような知能を実現することにあった。この目的達成のため、1970年から1990年までを中心に多くの理論的研究がなされた。これら人工知能研究のアプローチは知能の観測可能な面をとらえ認知的処理モデルを構築しようというものである。知能機能の実現を目標とするこれらの研究はいくつもの成果をあげ、今日の知的ソフトウェア技術の基盤となっている。

機能重視のアプローチは我々に機能としての技術を与えてくれる。この結果、ヒトはより高機能なもの、より高速なもの、より小さいものを求めてきた。そして、我々の社会は確かに便利になった。しかし、機能が高度になるにつれ、技術は我々人間の心にまで影響を与えるようになった。ヒトとヒトとの関わり合いは減少し、お互いが相手を理解しようとすることで作り上げる人間関係や社会が破壊しつつある。従来の技術開発においては、単に機能を作り出すだけでもヒトに大きな影響を与えることはなかったが、今後の将来技術を開発する上で、我々は従来の研究コンセプトを再考する時期に来ている。機能を実現するためだけの技術でなく、ヒトと機械、ヒトと社会の関係を創り上げるための技術が求められている。現在はそのような意味での産業革命が起きようとしている時期ではなかろうか。

このような背景の中、松本グループと我々は将来技術としての脳型コンピュータの開発に関して、従来の単純な工学的研究開発でなく、生物システムを包括的に捉えたまったく新しい研究開発のやりかたに取り組んできた。脳型コンピュータに期待するものは、人間のような知能の実現ではなく、ヒトと機械、ヒトと社会の関係を創り上げる新しい価値の創造にある。このような観点での脳型コンピュータに関しての記述は文献[1]を参照されたい。

生物システムを包括的に捉える場合、その基本原理はメモリーベース情報処理機構と出力依存学習機構であり、それらが関係欲求および生理欲求により目標設定され、方向づけられている(文献[2])。我々は、古い脳と新しい脳の相互作用(図1、文献[3])、古い脳が脳の個体発生と処理に及ぼす影響(文献[4])、個体・系統発生からの脳システムの形成(図2、文献[5])などの理論的議論を踏まえ、その情報処理としての脳の学習システムの構成を議論し(文献[6],[7])、ヘリコプターの自律飛行を題材に、この基本学習システムの実装および機能検証を行った(図3)。

図1 大脳皮質の相互作用モデル

図1 大脳皮質の相互作用モデル

図2 視覚系の大脳皮質モデル

図2 視覚系の大脳皮質モデル

図3ヘリコプタの入力と目標設定

図3ヘリコプタの入力と目標設定

構築した学習システムは、新皮質・小脳・基底核・扁桃体・視床からなる脳システムモデルである(図4)。このモデルが考案できた背景には松本先生との良好で有意義な研究関係が存在したことにある。特に、出力依存と関係欲求の普遍性は、生物を熟知した研究者でなければ実感できないものであり、我々工学者にとっては大きな道標となった。

図4 学習システムのブロック図

図4 学習システムのブロック図

以下、学習システムに関する簡単な説明を行う。学習システムは、飛行体が自ら飛行する意思を初期設定することからはじめ、離陸・ホバリング・移動・着陸に関わりなく、安定し、安心できる飛行を行うことを目的に、運動パターン記憶を形成する。この学習スキームでは、飛行体は当初、飛行の意思をもちつつも、どのような制御をすべきかの知識はもたない。したがって、運動ニューロンの自発発火と近傍抑制からwinner take allによって、ランダムに運動ニューロンが選択され行動がとられる。行動の結果、飛行体の挙動が不安定の場合、飛行意思を抑制し、着陸する。ある程度安定に飛べた場合、その安定化を生み出した状況と運動の履歴をベースに記憶を形成する(以上、環境との相互作用学習)。また、飛行すると、環境内に飛行体との関わりを強く持つ目標物を発見できるので、その目標物との関係を良好(安定)にたもてない場合、やはり、試行錯誤的に行動を行い、良好とする記憶の形成を行う(以上、対象との相互作用学習)。

この学習システムのコアとなるのは文献[8]の重松・松本の出力依存の学習を行う神経細胞モデルである。本学習システムでは、この神経細胞モデルと全体システムとのインターフェースを、モノアミン信号により関係付け、高速な学習を可能にしている(図5)。簡単にのべると、飛びたいという思いが神経細胞の学習効率を加速し、飛ぶという出力により学習が実行されるシステムである。モデルの詳細に関しては文献[9]を参照されたい。

図5 重松と松本の神経モデル

図5 重松と松本の神経モデル

工学領域において、企業研究の強みは本報告で述べたような大規模な計画を長期のスパンで行えることである。このような工学開発には無駄も多く、技術的には必要でもとても論文などにはならないものが殆どである。一方、脳科学の専門家集団が工学的技術に貢献するとすれば、それは生物的理解を通しての貢献が最適といえよう。なぜなら、その部分は企業では充分に研究できないものであり、発見の可能性も高い。松本グループは世界で唯一生物と工学のバランスがとれた活動をされていた。もし、日本における「脳を創る」という領域が本当に工学的創造を目指し、世界初の脳型コンピュータを創ろうとしているならば、研究のありかたも世界と異なる特徴的なものであるべきではなかろうか。

[1] 松本元、辻野広司, 5.2節 脳のこころ、「情と意の脳科学」、松本元・小野武年共編、培風館、2002

[2] Matsumoto G. Brain Computing. Artificial Life and Robotics 1999; 3:24-26.

[3] Koerner E, Tsujino H and Masutani T. A Cortical-type Modular Neural Network for Hypothetical Reasoning. Neural Networks 1997; 10 : 791-814.

[4] Koerner E, Koerner U and Matsumoto G, Top-down selforganization of semantic constraints for knowledge representation in autonomous systems: The role of a value system for autonomous systems. 電総研彙報, 60(7) 1996; 1-5.

[5] Koerner E and Matsumoto G. Cortical Architecture and Self-Referential Control for Brain-like Computation. IEEE Engineering in Medicine and Biology 2002; 121-133.

[6] Tsujino H and Matsumoto G, Intuitive global decision can be made by a simple parallel processing, Society for Neuroscience Abstracts, 25 1999; 2169.

[7] 松本 元, 辻野 広司, 脳とはどんな情報システムか −脳の構造原理と情報科学−, 高速信号処理応用技術学会誌, 4(2) 2001; 2-10.

[8] Shigematsu Y and Matsumoto G. A new learning rule for temporal sequence. Proc. ICONIP*94 Seoul 1994; 1113-1116.

[9] Matsumoto G. and Tsujino H., Design of a Brain Computer Using the Novel Principles of Output-driven Operation and Memory-based Architecture, in Limbic and Association Cortical Systems ? Basic, Clinical and Computational Aspects, Elsevier Science, to appear.