神経興奮と散逸構造

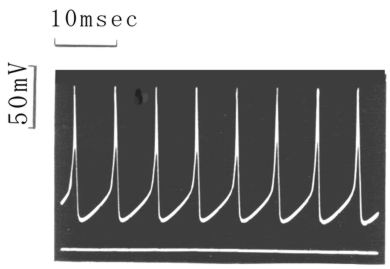

生物の脳を構成する基本素子である神経細胞(ニューロン)は、活動電位と呼ばれる電気パルスを生成する。神経細胞が活動電位を生成・伝送する現象を神経興奮と呼ぶ。脳の中における情報は、この活動電位によって運ばれていると考えられている。電気パルスを用いているという意味で、脳はコンピュータや電子通信システムと似ている。この神経細胞における電気興奮現象の理解は、脳を理解するための基礎となる。 30歳で、磁性体の物性研究から生物物理研究に転向された松本先生は,人工飼育が可能となったヤリイカの巨大軸索を用いて、この神経興奮現象を非線形非平衡動力学の観点から理解する研究を開始した。そして、神経興奮現象を、神経膜をへだてた異なるイオン組成の内液と外液から成る非平衡な環境の下で,神経興奮膜系の非線形ダイナミクスが生み出す、漸近安定平衡点を伴う平衡構造(静止状態に対応)から時間リズムを伴う散逸構造(自励発振状態に対応)への転移現象としてとらえた。さらに,この転移過程に伴なう時空間パターン構造の自己組織化を実験的に明らかにするとともに、そのミクロな分子レベルでの実体と協同現象に関するまったく新しい仮説を提案した。

説明図1 ヤリイカの神経の発振。外溶液のNa濃度をあげ、Ca濃度を下げると、室温で約200Hz で発振する。

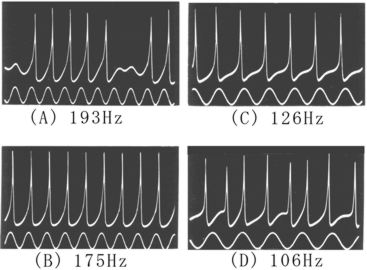

さらに,松本先生は、共同研究者らとともに,自励発振状態にある神経興奮膜、すなわち神経発振器を周期外部入力で刺激する電気生理実験に取り組んだ。非線形電気回路にお>いて、このような強制振動非線形発振器が、様々な引き込み振動、準周期振動、さらにはカオス振動を生み出すことはすでに知られていたが、実際の生物の神経からカオス振動を実験的に観測したこの研究は内外に大きな反響を読んだ。また、静止状態にある神経興奮膜を周期的パルス電流で刺激した際の、刺激の強度変化に対する応答の発火率の変化を詳しく調べて、その特性関数がカオスを含んだカントール関数的性質を持つことを明らかにして、非線形動力学システムとしての神経興奮膜の理解を深めた。

説明図2 正弦波での電流刺激と神経引き込み現象(B)とカオス(D)。